-

Исследование «животного кода» фольклорного эпоса позволяет уточнить историю его развития

-

Шведский ученый воссоздал лицо человека, голова которого была насажена на кол 8000 лет назад

Археолог и скульптор Оскар Нильссон по просьбе музея города Мотала провел лицевую реконструкцию черепа, найденного в неолитическом погребении недалеко от города -

Раскопки в Гватемале помогли разгадать тайну исчезновения цивилизации майя

Археологи получили новые данные о возможных причинах гибели цивилизации майя во время раскопок в древнем городе Сейбаль на территории Гватемалы

Исследование восприятия времени в контексте жизненной активности человека

- Дата создания : 02.11.2009

- Автор : А.В.Козлова

- Количество просмотров : 7484

А.В.Козлова

Исследование восприятия времени

в контексте жизненной активности человека

С новой остротой ставит проблематику психологии времени возросшее количество ситуаций неопределенности, риска, усложнение социально-психологического профиля жизненных задач, стремительность старения знаний на фоне роста информации и мн. др. Что влияет на умение и способность использовать время? Как человек распоряжается этим ресурсом?

Обзор литературы по проблеме показал, что проблема восприятия времени и активности человека находила интересные методические решения и разнообразную нюансировку [5, 7, 9, 15, др.].

Наиболее плодотворным является направление, связанное со способом жизни (Л.Кублицкене, В.Ф.Серенкова, В.И.Ковалев, Е.С.Кузьмин, др.). Например, было показано, что обыденный способ жизни характеризуется суженностью временного кругозора, поверхностным, односторонним и стереотипным характером восприятия событий, социальной пассивностью, зависимостью от обстоятельств, импульсивностью и непосредственностью реагирования, узостью социальных связей. Представителям более действенного способа жизни - энергичным натурам с жестким рационалистическим восприятием окружающего мира и трезвым рассудочным стилем мышления также присущ узкий, ограниченный и свернутый временной кругозор, они живут, в основном, заботами и делами настоящего и ближайшего будущего, а их более отдаленные временные перспективы жизни чаще носят утилитарный характер. Людям с созидательно-преобразующим отношением ко времени (и жизни в целом) присуще глубокое, разностороннее и реалистичное осознание сложных и противоречивых процессов жизни, развитое чувство текущего времени, продуктивность и плодотворность жизнедеятельности, оптимальное распределение и использование времени для различных дел. То есть, ценностные аспекты влияют на особенности восприятия и распоряжения временем.

Наряду с ценностно-потребностными ориентациями, специфику восприятия времени определяют и другие факторы. Влияют такие признаки, как преобладающее настроение, его знак, тип и уровень выраженности (С.В.Зимина [5]); подвижность (многие из тех зон мозга, которые отвечают за определение времени, играют ключевую роль в контроле движений и в подготовке к действию (Д.Кулл, Т.Шарма [по 10])); пол (мужчины и женщины по-разному воспринимают время в разные периоды жизни (Б.Нойгартен [по 16], Н.Г.Черепанова [по 4])); самооценка (если достижения человека опережают социальные ожидания по отношению к нему, он будет чувствовать себя старше истинного возраста, если же человек достиг меньшего, чем от него ждут в данном возрасте, то он будет чувствовать себя моложе (Е.В.Некрасова [12])); медикаменты и др. средства, оказывающие воздействие на ритмику организма, влияют на восприятие течения времени (Д.Креч, Р.Крачфилд, Н.Ливсон [6]). К другим факторам относят: взросление человека, его природно-социальное окружение, профессию, образ жизни, образование, индивидуальные характеристики (тип ВНД, доминирующее полушарие в работе мозга, ведущий анализатор и др.), личностные характеристики (доминирующие отношения, определяющие направленность и степень продуктивности внимания, памяти, мышления, воображения, способности и др.) [1].

Тем не менее, отсутствуют работы, в которых ставилась бы проблема активности человека и восприятия времени, определяемого через события. В психологии можно определять время через события (прошлые, настоящие, будущие) [4, 14 и др.]. Событием называют явление или действие, имеющее как психическую (ментальную, душевную) природу, так и природно-материальную основу (поступок, общественно-исторический факт). В этой логике событием можно считать «переживание» (Е.И.Головаха, А.А.Кроник [3]), «пиковое переживание» (Laski; Maslow [по 8]).

Зависит ли восприятие времени от жизненной активности человека? Можно ли выявить частоту событий в различные возрастные периоды и по ним анализировать специфику восприятия и организации человеком времени собственной жизни? Как восприятие времени людьми разного возраста влияет на распоряжение временем своей жизни, на оценку ее качества и продолжительности? Для ответа на эти вопросы было проведено исследование.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 92 человека в возрасте от 17 до 80 лет, которые следующим образом распределились по возрастным группам: 17–23 г. – 23 человека, 24–35 – 19 человек, 36–55 – 29 человек, 56–65 – 11 человек, старше 66 – 10 человек.

Применялась методика «Индивидуальная минута» (отмеривание интервала времени в 60 сек.) и опросник поведенческих установок и поисковой активности (BASE), разработанный В.С. Ротенбергом и А.Л. Венгером [13]. В его основу положена концепция поисковой активности, предложенная В.С. Ротенбергом. Поисковая активность положительно связана с ощущением самоэффективности, т.к., с одной стороны, требует больших усилий и совершается в неопределенной ситуации (поэтому поисковое поведение трудно инициировать без веры в себя, без высокой самооценки), с другой - сохранение активности в стрессовой ситуации повышает самооценку. По результатам данной методики можно косвенно судить, в целом, о жизненной активности человека.

Методика Л.Ф. Бурлачука «Психологическая автобиография» позволила собрать данные о количестве вспомненных событий и их видах [2]. Методика позволяет распределять вспомненные события по 12 видам: 1 (родительская семья), 2 (брак, семейная жизнь), 3 (дети, внуки), 4 (место жительства, переезды, путешествия), 5 (здоровье), 6 («Я»), 7 (общество), 8 (межличностные отношения), 9 (материальное положение), 10 (учеба, повышение квалификации), 11 (работа), 12 (природа, животные).

Метод анкеты и интервью дополнил результаты сведениями о том, как респонденты распоряжаются своим временем (проведение выходного дня, количество совмещений с основной работой, предполагаемая продолжительность жизни и мн.др.).

Данные собирались на протяжении 2007–2008 гг. Обработка результатов осуществлялась с помощью программного пакета SSPS 13.0. Статистическая значимость оценивалась по критерию Манна – Уитни. Значимые на уровне 5% различия отмечены в таблицах звездочкой.

Результаты

Предполагалось, что общее количество событий, вспоминаемых человеком, связано с его активностью, которая в нашем исследовании выступила интегральным понятием, содержащим такие переменные, как образование, профессиональная занятость, наличие совмещений, продолжительность рабочего дня, наличие выходных дней, стаж, научная степень, количество детей, количество времени для себя и др. Между собой эти переменные связаны (образуют корреляционные плеяды), что указывает на обоснованность операционализации такого интегрального понятия, как «активность». Были выделены 6 уровней сложности деятельности. Однако, результаты показали, что общее количество событий не имеет сильной связи с выделенным обобщенным показателем.

Вместе с тем, показатель «сложность деятельности» оказался обратнопропорционально связан с «возрастом, на который ощущает себя человек» (r = -0,42; p < 0,01), с «возрастом, в котором хотелось бы пожить подольше» (r = -0,42; p < 0,01), с наличием своих детей (r = -0,30; p < 0,05).

По отдельности признаки, которые входили в объединенный интегральный показатель активности личности («сложность деятельности»), образовывали интересные статистически значимые зависимости, подтверждающие ценностно-смысловую обусловленность восприятия человеком времени. Так, на статистически значимом уровне (p < 0,05) общее количество событий связано с образованием (r = 0,45) и возрастом, на который ощущает себя человек (r = 0,4). Количество совмещений с основной работой оказалось значимо связано с таким признаком, как «возраст, когда время стало бежать быстрее» (r = 0,47 p < 0,05). Стаж работы (на высоком уровне значимости p < 0,01) коррелирует с такими признаками, как «возраст остановки» − возраст, в котором хотелось бы пожить дольше (r = 0,45) и «возраст, когда время стало бежать быстрее» (r = 0,62). Тем самым, получено косвенное подтверждение значимости заявленных параметров для количества вспомненных событий. Но их влияние опосредованное, не прямое.

Поскольку в литературе многочисленны работы, исследующие восприятие коротких временных интервалов, было интересно посмотреть, как представители разного типа активности отмеривают заданный короткий интервал. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1. Выполнение методики «Индивидуальная минута»

при разном типе поведения

|

Оценка показателя |

Предпочитаемый тип поведения (BASE) | |||

|

«Индивидуальная минута» |

поисковая

активность |

стереотип.

пов. |

хаотич.

пов. |

отказ

от поиска |

|

превышение минуты |

- |

37,5% |

- |

- |

|

уменьшение минуты |

60,0% |

37,5% |

- |

100,0% |

|

точно минута |

40,0% |

25,0% |

100,0% |

- |

Между группами «стереотипное поведение» и «отказ от поиска» обнаружены различия на статистически значимом уровне (p < 0,05). Из табл. 1 видно, что при предпочтении типа «хаотическое поведение» отмеривание временного интервала было наиболее точным. Уменьшение минуты свойственно большинству типов, но ярче выражено при отказе от поиска. К превышению интервала в одну минуту склонны оказались только представители стереотипного поведения. Для выводов по полученным результатам не хватает данных, которые могли бы объяснить наблюдаемые особенности распределения результатов. Возможно, они чувствительны и к возрастным особенностям участников исследования.

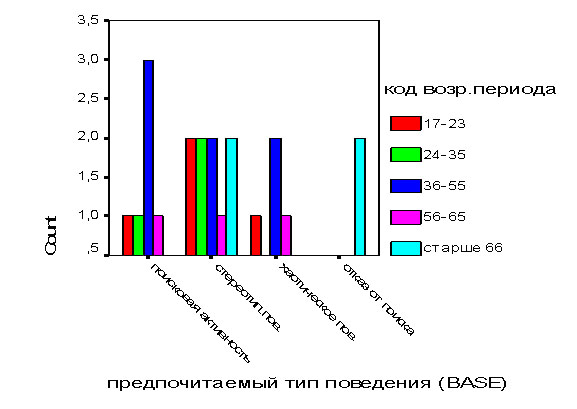

Взаимосвязь типа активности с количеством событий на статистически значимом уровне не подтвердилась, однако были выявлены следующие интересные тенденции. Результаты показали, что у респондентов в юношеском возрасте (17−23) представлены все типы активности, кроме типа «отказ от поиска», в молодости (24−35) сочетаются стереотипная и поисковая активность, большинство респондентов 36−55 лет характеризуются поисковой активностью, а вот лицам старше 66 лет свойственен отказ от поиска (см. гистограмму 1).

Гистограмма 1. Распределение типов активности людей разного возраста

Полученные результаты позволяют предположить, что тип активности может меняться с возрастом, самооценкой, социально-психологическими условиями и другими признаками. Возможно, этим объясняется наблюдаемый, в целом, меньший объем запоминания событий в старшем возрасте, т.к. предпочитаемый тип активности («отказ от поиска») не располагает к восприятию новой информации и новых впечатлений, что отнюдь не равнозначно их отсутствию в жизни.

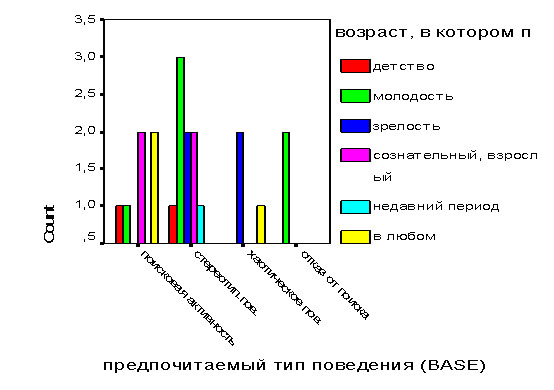

Эти данные интересно сопоставить с мнением респондентов о том, в каком возрасте, по их мнению, помнится больше всего событий (гистограмма 2).

Гистограмма 2. Соотношение типа активности и возраста, в котором больше всего (по субъективным ощущениям) помнится событий

Можно отметить следующие интересные тенденции. Люди с поисковым типом активности субъективно считают, что событий много в любом возрасте, а те, кто предпочитает в жизни «отказ от поиска» (другой тип активности), самым богатым на события считают период молодости. Разнообразие ответов свойственно первым двум предпочитаемым типам поведения (поисковая активность и стереотипное поведение) и приобретает односложность ответов при двух других типах предпочитаемого поведения.

Содержательная структура событий, вспоминаемых участниками исследования, анализировалась с помощью классификации, предложенной Х.Ризом (H.Reese) и М.Смайером (M.Smyer) [по 2].

Таблица 2. Количество событий разного типа

при разных видах поисковой активности

|

Предпочитаемый |

Типы событий | |||

|

тип поведения |

Личностно-психологический |

Измен.-я социальной среды |

Биологический |

Измен.-я физич. среды |

|

Поисковая активность |

31,7* |

14,7 |

7,7 |

4,7 |

|

Стереотипное пов. |

39,4 |

14,3 |

6,8 |

4,0 |

|

Хаотичное пов. |

25,7 |

16,0 |

7,5 |

5,5 |

|

Отказ от поиска |

92,5* |

16,5 |

12,0 |

8,0 |

Результаты, представленные в табл. 2 показывают, что на первое место по количеству событий выходят те воспоминания, что связаны с личностными изменениями (выбор жизненного пути, использование свободного времени), на втором – события, связанные с социальными изменениями (продвижение по службе, вступление в брак, «поступил в университет», «первая работа» и т.д.). На третьем месте - события «биологического» типа (рождения детей и смерти, болезни, травмы и др.). В структуре субъективного восприятия времени наименее представлены события, связанные с изменением физической среды (переезды, смена жительства, землетрясение, полет и др.) – четвертое место по количеству вспомненных событий. Данное распределение событий прослеживается при разных видах поисковой активности.

При этом, если количество событий разного типа примерно одинаково у представителей всех типов активности, то объем событий личностно-психологического типа в три раза больше у представителей типа «отказ от поведения». Возможно, отказ от поиска, как тип активности, компенсируется наращиванием числа вспоминаемых событий, свидетельствующих об активности в прошлом. А представители других типов поведения свою активность направляют на проживание настоящего момента, а не на вспоминания.

Методика «Психологическая автобиография» позволяет распределять вспомненные события по 12 видам. И если по большинству видов различия случайны, то события, связанные с детьми, внуками (3 вид), с обществом (7 вид), материальным положением (9 вид) и учебой разного рода (10 вид) для некоторых типов поисковой активности составили исключение (табл. 3).

Таблица 3. Количество событий разного вида

при разных видах поисковой активности

|

Предпочитаемый тип поведения |

Виды событий | |||

|

|

Дети, внуки |

Общество |

Материальное положение |

Учеба |

|

Поисковая активность |

9,5* |

3,3 |

2,5* |

5,3 |

|

Стереотипное пов. |

11,6 |

1,6* |

3,9 |

7,1* |

|

Хаотичное пов. |

12,0 |

1,8 (*) |

2,5 (*) |

4,8 |

|

Отказ от поиска |

34,0* |

8,0* (*) |

9,0* (*) |

2,0* |

Из табл. 3 видно, что при «отказе от поиска» количество вспоминаемых ими некоторых событий, превышает количество аналогичных событий у представителей других типов активности. Кроме событий, связанных с учебой. Поскольку тип активности «отказ от поиска» в данном исследовании принадлежит людям > 66 лет, то можно было бы предположить, что с возрастом накапливается и количество вспоминаемых событий. Также с возрастом должна накапливаться доля вспоминаемых событий, связанных с обучением разного рода. Однако этого не происходит: в 3,5 раза реже вспоминаются события, связанные с учебой при отказе от поиска, чем, например, при стереотипном типе поведения.

Здесь следует учесть вот какие нюансы. Во-первых, другие восемь видов событий из 12, не обнаруживают в количественном отношении значимых расхождений при разных типах активности. Во-вторых, специфическое отношение к учебе, связанное с готовностью учиться на протяжении всей жизни, начинает осознаваться как социальный заказ и необходимость лишь в 90-е годы прошлого столетия. Представители старшего поколения имеют другое ценностное отношение к учебе, нежели сегодняшние 40-50-летние. Возможно, картина изменится, когда те, кому сегодня 35-50 лет переступят рубеж 65-66 лет и расхождения сгладятся. Трудно определенно сказать, имеют ли аналогичную природу (ценностную) расхождения по количеству события, связанные с материальным положением и обществом. Однако статистическая значимость этих различий привлекает к себе внимание и требует дополнительного анализа. Возможно, все же эти типы событий чувствительны именно к особенностям активности человека, связанной не столько с возрастом, сколько с отказом от поиска.

Респондентам был задан вопрос: какие, по их мнению, события лучше всего запоминаются, остаются в памяти? 60% ответили, что как правило, это положительные, эмоционально-яркие события, на втором месте с большим отрывом (12%) события «тематические» (семья, работа, дети, др.), на третьем (по 8%) «свежие» и важные, связанные с собой события, и на последнем (по 4%) события, в которых ощущают себя успешными или любые, даже самые незначительные. В табл. 4 представлено распределение ответов по типам предпочитаемой активности.

Таблица 4. События, которые лучше всего запоминаются, по мнению представителей разных типов активности

|

События, |

Предпочитаемый тип поведения (BASE) | |||

|

лучше всего запоминающиеся |

поисковая

активность |

стереотип.

пов. |

хаотич.

пов. |

отказ

от поиска |

|

важные, связанные с собой |

16,7% |

- |

- |

- |

|

эмоциональные |

50,0% |

55,6% |

66,7% |

100,0% |

|

тематические |

16,7% |

11,1% |

33,3% |

- |

|

Недавние |

16,7% |

11,1% |

- |

- |

|

когда я успешен |

- |

11,1% |

- |

- |

|

даже самые незначительные |

- |

11,1% |

- |

- |

Из табл. 4 видно, что при любом типе активности доминируют эмоциональные, яркие события. Однако, разнообразие ответов присуще при поисковом и стереотипном типе предпочитаемого поведения, меньшая вариативность характеризует хаотичный тип и «отказ от поиска».

Распоряжение временем, его организация, были представлены в исследовании целым рядом вопросов. Вопрос о предполагаемой продолжительности жизни для опрошенных оказался непростым и треть участников исследования ответили «не хочу задумываться», «не знаю» или оставили просто без ответа. Большая доля таких ответов пришлась на возраст 17-23 года, хотя они были практически в каждой возрастной группе.

Из тех, кто ответил, 43,9% предположили, что вероятнее всего проживут 70-90 лет. Ответ «более 91 года» давали преимущественно те, в чьих семейных историях есть долгожители. Ответы «до 60», «65 лет» встречаются только в группе юных и молодых респондентов. Начиная с периода зрелости, человек склонен удлинять предполагаемую продолжительность собственной жизни, т.е. происходит переоценка ресурса времени.

Пятая часть респондентов отметили, что продуктивным периодом своей жизни они могут назвать время, начиная с «подросткового возраста до настоящего периода». Скорее всего, это связано с возрастанием социальной активности и осознанием этого факта (потому, что некоторые определяли этот период как «сознательный»). Корреляционный анализ показал, что существует зависимость между такими признаками, как «количество вспомненных социально-окрашенных событий» и «самый продуктивный возраст» (r = 0,45) (для сравнения: связь с признаком «количество личностно-окрашенных событий» слабая (r = -0,19)). Таким образом, восприятие времени взаимосвязано с оценкой человеком себя, результатов своей деятельности, а именно: социально-полезной направленности собственной активности.

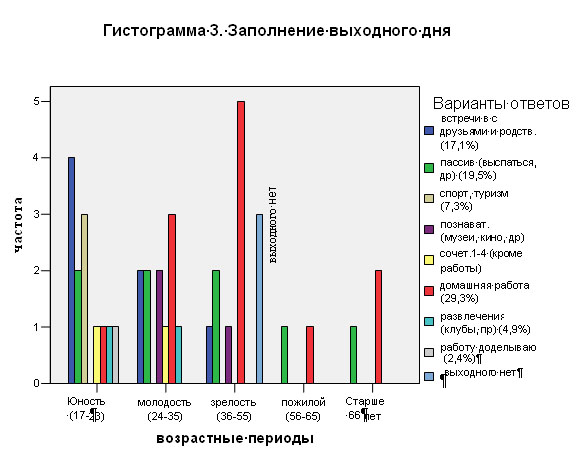

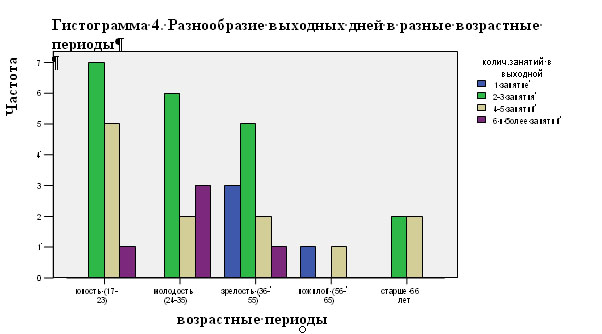

Выше мы отметили тенденцию удлинять с возрастом горизонты продолжительности жизни: т.е. изменение оценки длительности времени. Оказалось, что это не всегда совпадает с потребностью насытить, разнообразить проживаемый период жизни. Частично, это иллюстрируют гистограммы 3 и 4.

Из гистограммы 3 можно видеть: в возрасте 36-55 лет появляется ответ «выходных нет» и значительно возрастает доля домашней работы, а к возрасту 56-65 лет и старше наблюдается сужение разнообразия выходных. Возможно, наряду с социально-экономическими причинами, действуют и психологические причины изменения досуга, который требует организации, активности от самого человека и потребности насытить время интересными и разнообразными событиями. Обнаружена корреляционная зависимость между такими параметрами, как «возраст остановки» (возраст, в котором хотелось бы пожить дольше, если бы такая возможность вдруг представилась) и «заполнение выходного дня» (r = 0,74).

Гистограмма 4 показывает, что в юности выходные дни заполнены двумя-тремя и более занятиями. В молодости растет доля тех, чьи выходные заполнены шестью и более видами занятий. Можно предположить, что навык управления, организации своего времени совершенствуется. В зрелости начинают появляться «моно-выходные», т.е. когда за выходной день человек делает что-либо одно и снижается частота ответов, описывающих шесть и более занятий. Но по-прежнему достаточно активно представлены ответы, содержащие от 2 до 5 занятий, выполняемых за выходные.

В следующий возрастной период (пожилой возраст) выделяются условно две категории: те, чьи выходные посвящены чему-либо одному, и те, чьи выходные охватывают четыре-пять видов занятий (занятость внуками, продолжение работы, совместительство, хобби и др.). Возраст > 66 лет представлен также двумя категориями: теми, чьи выходные заполнены двумя-тремя видами занятий и четырьмя-пятью занятиями. Это как будто не совпадает с данными гистограммы 3. Однако ответы указывают на большую монотонность: отдельным делом считается и уборка, и поход в магазин, и др., что входит в круг домашней работы. Но с возрастом каждое становится отдельным событием. Также нельзя исключать и другое возможное объяснение: третий возраст меняет когнитивные характеристики [11], что наверняка сопровождает изменения в организации собственного времени. Также следует помнить о том, что часть людей данного возраста, адаптируясь к жизни на пенсии, получают новую для себя возможность и могут более разнообразно заполнять свой досуг.

Таким образом, разные аспекты жизненной активности (предпочитаемый тип поведения, заполнение выходного дня, сложность деятельности и др.) связаны с восприятием и соответственно организацией времени (оценка насыщенности периодов жизни, предполагаемой ее продолжительности, реальным наполнением событиями, представлением о разнообразии событий, сохраняемых в памяти, отмеривание коротких интервалов времени и др.).

Выводы

1. Восприятие времени, измеряемое количеством вспомненных событий, не обнаруживает статистически значимой связи с предпочитаемым типом поведения (измеряемым по методике BASE). Получено косвенное подтверждение значимости параметров, отнесенных к признаку «сложность деятельности» для количества вспомненных событий. Но их влияние опосредованное, не прямое.

2. Предположительно, тип активности меняется с возрастом, самооценкой, социально-психологическими условиями и другими признаками, что отражается на количестве вспоминаемых событий, относящихся к разным периодам жизни.

3. Организация собственного времени (распоряжение временем своей жизни) на примере выходного дня показала, что в возрасте 36-55 лет впервые появляется ответ «выходных нет» и значительно возрастает доля домашней нагрузки, а к возрасту 56-65 лет и старше наблюдается сужение разнообразия выходных, тогда как наибольшее разнообразие приходится на юность и молодость. Предположительно, навык управления, ресурсами времени совершенствуется в период 24-35 лет (? сензитивный период).

4. Самый продуктивный (по субъективной оценке) возраст оказался взаимосвязан с событиями социально окрашенными, что подтверждает наблюдение: восприятие времени и умение распоряжаться этим ресурсом связано с жизненной активностью личности.

5. Люди с поисковым типом активности субъективно считают, что событий много в любом возрасте, а те, кто предпочитает в жизни «отказ от поиска» (другой тип активности), самым богатым на события считают период молодости.

6. При любом типе активности в структуре воспоминаний доминируют эмоциональные яркие события. Однако разнообразие ответов наблюдается при поисковом и стереотипном виде предпочитаемого поведения. Меньшая вариативность характеризует хаотичный тип и такой предпочитаемый тип поведения как «отказ от поиска».

7. Содержательно и количественно вспоминаемые события не имеют существенных различий при разных типах активности. Исключение составили вспоминаемые события, связанные с детьми, обществом, материальным положением, учебой и события личностно-психологического типа.

8. Восприятие времени людьми разного возраста влияет на оценку продолжительности жизни: начиная с периода зрелости, происходит удлинение предполагаемой продолжительности собственной жизни, т.е. происходит переоценка ресурса времени.

1. Бодалев А.А. Общее и особенное в субъективном пространстве мира и факторы, которые их определяют. // Мир психологии. - 1999. - № 4 (20). - С. 26-29.

2. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных ситуаций. – М., 1998.

3. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологический возраст личности / А.А. Кроник, Е.И. Головаха // Психологический журнал. – М., 1983. - №5. - С.57 – 65.

4. Горбунова Г.П. Психологическое время в структуре самосознания взрослого человека. [Электронный ресурс] // http://hpsy.ru/public/x2461.htm. (дата обращения: январь 2008).

5. Зимина С.В. Клинико-характерологические аспекты восприятия времени человеком. [Электронный ресурс] // http://www.trames.ru/eoireitumdem/library/hronos/zimina_kliniko.html (дата обращения: декабрь 2007).

6. Креч Д., Крачфилд Р., Ливсон Н. Восприятие движения и времени (D. Krech, R. Crutchfield and N. Livson. Elements of psychology. N. Y., 1969, pp.219-229.) [Электронный ресурс] // http://log-in.ru/articles/87/ (дата обращения: ноябрь 2008).

7. Лебедева Е.В. Особенности восприятия времени людьми пожилого и старческого возраста: Автореф. …канд. психол. наук. – Екатеринбург, 2004.

8. Маслоу А. Дальнейшие рубежи развития человека. Ценности. Слияние фактов и ценностей. [Электронный ресурс] // http://www.i-u.ru/biblio/archive/maslou_dalneyshaja/02.aspx (дата обращения: ноябрь 2009).

9. Митина Л.М. Восприятие времени в зависимости от сложной деятельности // Сенсорные и сенсомоторные процессы. - М., 1972.

10. Скука и время. / Научно-медицинский журнал Cen.Med.ru. [Электронный ресурс] // http://www.genmed.ru/med_p_811_03.html (дата обращения: декабрь 2007).

11. Нейросетевые механизмы когнитивной гибкости [Электронный ресурс] / Терехин А.Т. [и др.] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2009. N 4(6). URL: http://psystudy.ru (дата обращения: октябрь 2009).

12. Некрасова Е.В. Пространственно-временная организация жизненного мира человека: Автореф. …док. психол. наук. – Барнаул, 2005.

13. Ротенберг В.С., Венгер А.Л. BASE (Опросник поведенческих установок и поисковой активности): руководство по применению. – М.: Изд.-во СГУ, 2007.

14. Семенова М.Н. Ментальные репрезентации времени и пространства: Автореф. … канд. психол. наук. – Екатеринбург, 2008.

15. Удачина П.Ю. Личность как субъект организации времени: Автореф. …канд. психол. наук. – Краснодар, 2006.

16. Шихи Г. Возрастные кризисы: Ступени личностного роста [Электронный ресурс] // http://nkozlov.ru/library/psychology/d2909/print/?full=1 (дата обращения: декабрь 2007).

Сведения об авторе

Козлова Анастасия Владимировна

Кандидат психологических наук

Доцент кафедры практической и экспериментальной психологии Современной гуманитарной академии

(Голосов: 1, Рейтинг: 4.84) |